Mise au point d’un protocole d’essais pour la détermination de la masse résiduelle de solvants chlorés présente dans un aquifère

Amar MALLA1, Véronique CROZE1, Frédéric LECONTE1

Les solvants chlorés : une pollution persistante de nombreuses friches industrielles

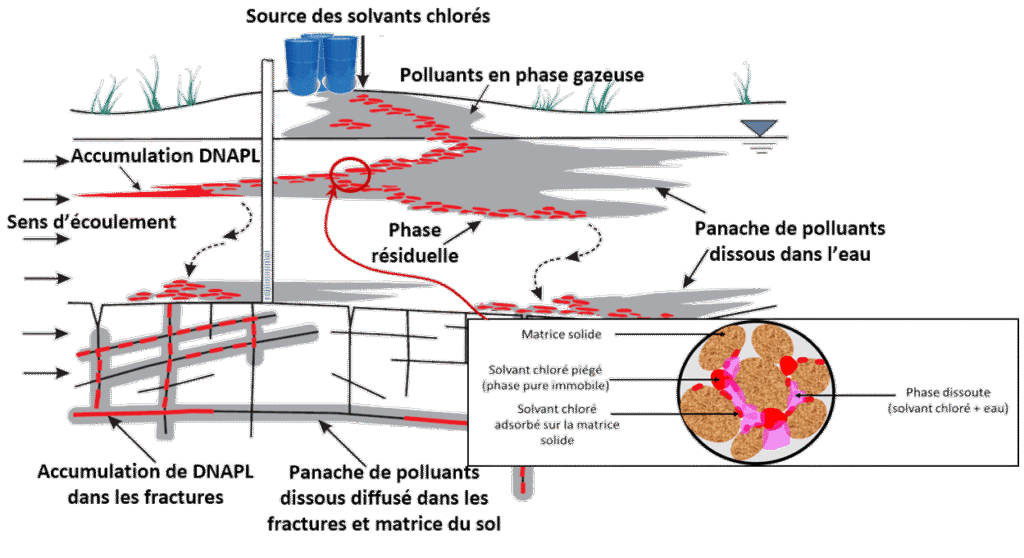

Les solvants chlorés sont des dérivés chlorés d’hydrocarbures saturés ou insaturés (CiHjClk). Largement utilisés dans divers aspects industriels, agricoles, domestiques ou médicaux depuis 1920, une fois libérés dans l’environnement ces substances restent persistantes et constituent une contamination généralisée des milieux sols et eaux (en 2018, 14 % des sols et 17 % des nappes sur l’ensemble des sites réputés pollués en France).

Lors des travaux de dépollution, la majorité des sites impactés en ces substances font face à un effet rebond, cet effet est dû à une mauvaise estimation des bilans de masses en phase de diagnostic. En effet, les méthodes de prélèvement des eaux souterraines actuelles ne permettent pas la quantification des masses résiduelles adsorbées à la matrice (DNAPL[1]) induisant un dimensionnement et une stratégie de remédiation inadéquats.

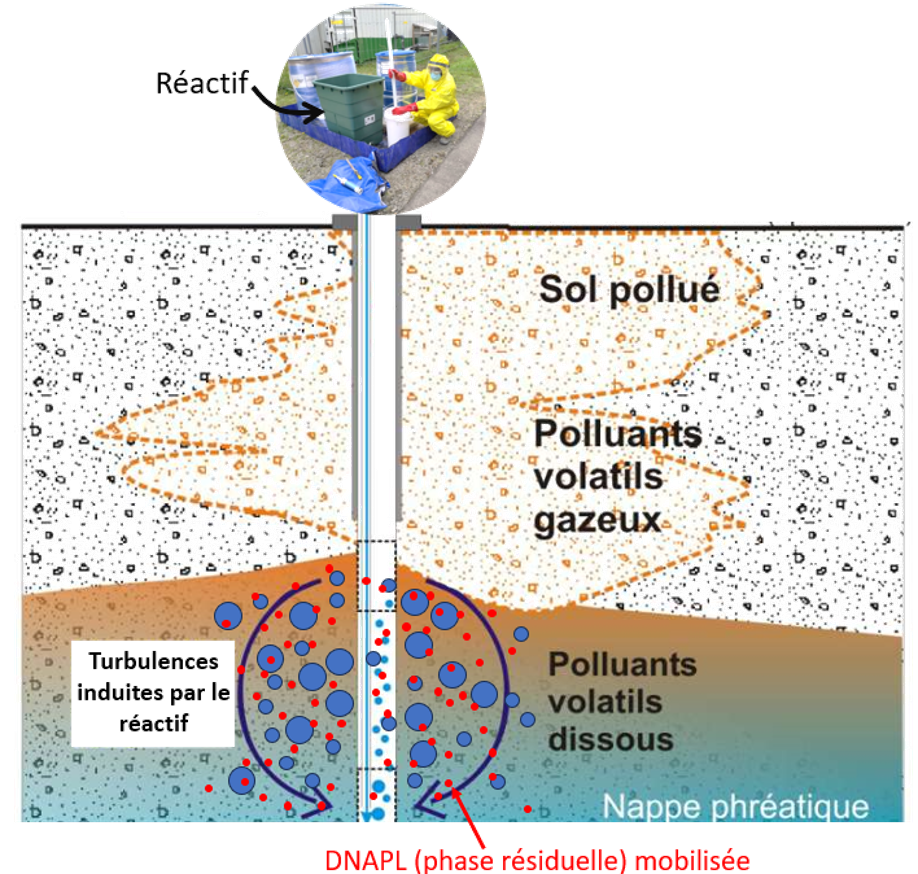

Le Test de Désorption Massique© (TDM) : une innovation signée Élément Terre

Le principe du Test de Désorption Massique© (TDM) pensé et élaboré par la société Elément Terre est donc de rendre accessible la phase résiduelle de COHV[2] fortement adsorbée à la matrice du sol lors de la phase d’échantillonnage des eaux souterrains. Ledit test consiste à injecter de façon gravitaire ou à l’aide d’une pompe une solution, élaborée en interne, dans des puits/piézomètres qui par ses actions physiques remettent en suspension les DNAPLs piégés dans l’espace poreux du sol.

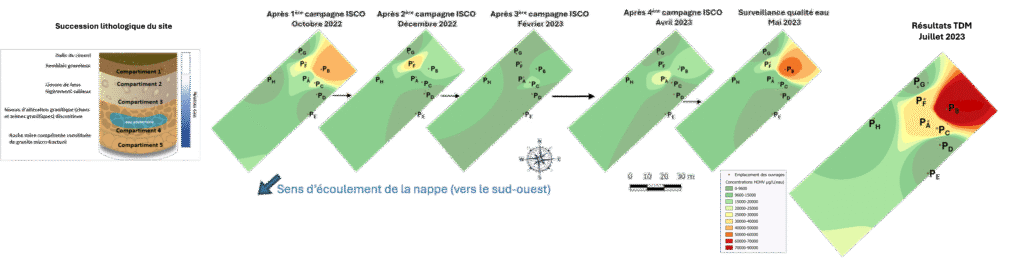

Étude de cas : preuves de l’efficacité du TDM sur site contaminé

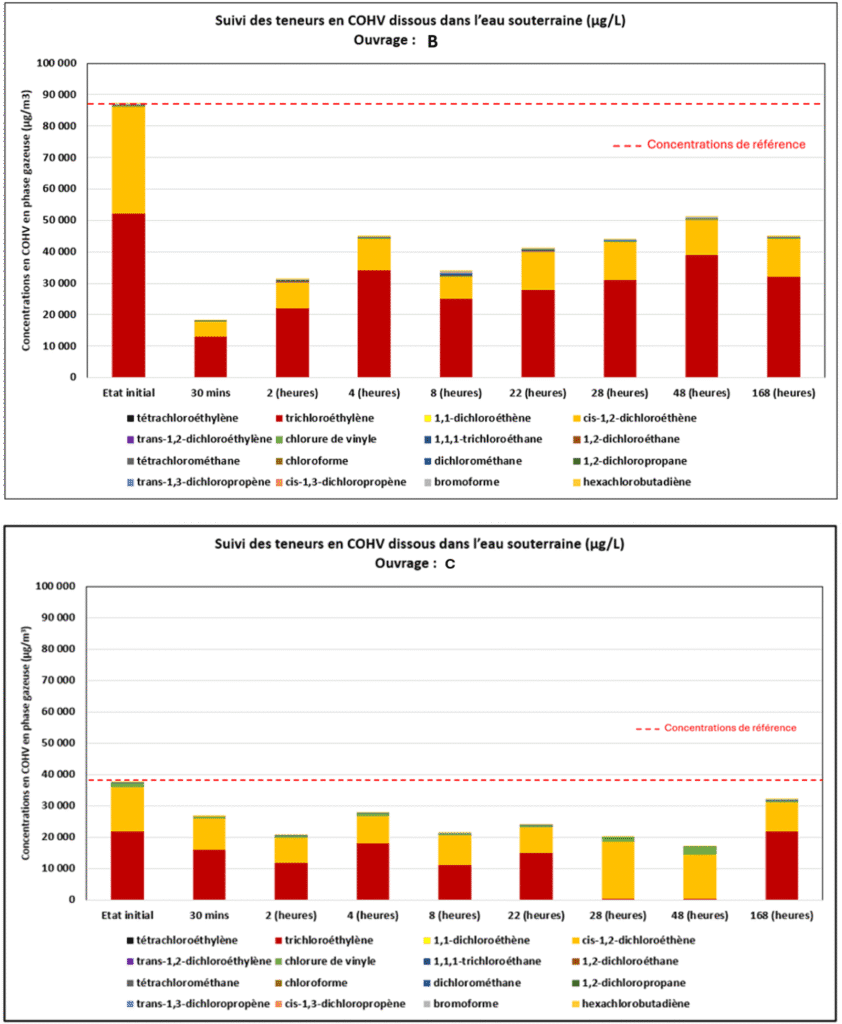

Le test a déjà été réalisé sur plusieurs sites contaminés possédants des typologies différentes (contexte géologique, hydrogéologique, nature lithologique, topographie, concentrations en polluants Etc). Ces tests ont été réalisés avec divers approches dont le rayon d’influence, le dégazage, avec différentes concentrations du réactif et en termes de fréquence d’échantillonnage. Selon les cas de figures, les concentrations ont soit augmentées ou restées stables. De plus, Les résultats analytiques des échantillons prélevés lors du test permettent l’identification des concentrations réelles des différents types de COHV (produits originels et produits issus de la dégradation).

Une fois cette information couplée aux résultats des calculs des cinétiques de désorption, le TDM peut apporter des données intéressantes pouvant être utilisées dans le cas de l’identification des zones sources et des zones alimentées en polluants. Ainsi, une cinétique rapide démontrant la présence prédominante de polluants non dégradés, met en évidence un environnement très impacté associé à une zone source, alors qu’une cinétique de désorption lente couplée à une mise en évidence de produits de dégradation fait référence à des zones alimentées ou à des zones sources anciennement dépolluées.

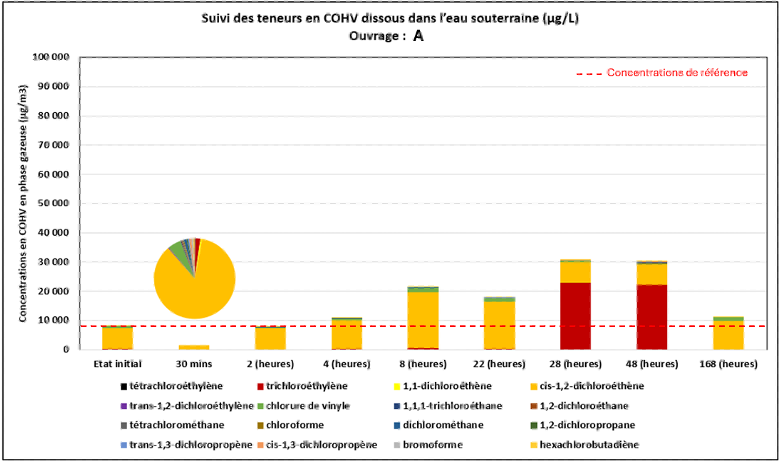

Le TDM© appliqué sur cet ouvrage avec l’injection de la solution réactive montre au bout de 28 h des concentrations trois (3) fois supérieures à celles constatées à l’état initial. L’augmentation est liée à la désorption/mise en suspension de la phase résiduelle présente dans l’environnement direct de l’ouvrage jusque là inaccessible lors des échantillonnages. Contrairement aux résultats initiaux, où le Cis-1,2-Dichloroéthène (produit de dégradation) dominait, le TDM a démontré la présence de hautes concentrations de tétrachloroéthylène (phase pure) non traitée.

Après 168 h (une semaine) de suivis, les deux ouvrages adjacents (B et C) ont montré des concentrations en COHV inférieures à celles constatées à l’état initial avant la mise en place du TDM© réfutant ainsi toute présence de phase résiduelle. Quant à la baisse des concentrations observées depuis le début de l’injection de la solution, elle est imputé à un effet chasse d’eau.

Malgré la présence de produits de dégradation dû aux différentes phases de traitement par oxydation chimique, un taux non négligeable de phase pure subsiste. Outre ces résultats, les données interprétées du TDM© indiquent la présence d’une zone source non traitée en amont d’écoulement responsable de l’effet rebond observé.

Un outil de diagnostic pour un traitement sur mesure

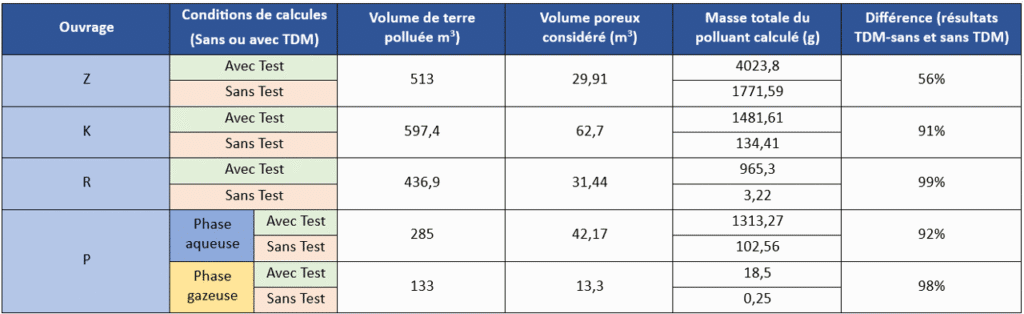

Les tests déployés au droit des ouvrages cités dans le tableau ci-dessus mettent en évidence une différence importante en termes de masse totale de polluants calculée entre avec ou sans réalisation de TDM. Exemple: les résultats de l’ouvrage R doivent être utilisés comme données d’entrée pour le redimensionnement des travaux de dépollution en termes de volume de réactif (ISCO) injecté et en termes d’emplacement des ouvrages d’injection.

suivant les bilans de masses réalisés pour les polluants en phase gazeuse dans la zone non saturée lors du test, ils représentent en moyenne des proportions négligeables (± 0,4 – 0,6 %) par rapport à celles présentes en zone saturée.

Perspectives : vers une adaptation du protocole et des solutions injectées

A cet état de développement, le TDM© a démontré son efficacité comme étant une technique de diagnostic complémentaire fiable qui devrait être déployée de manière systématique sur des sites où l’on suspecte la présence d’une masse résiduelle significative de polluants en COHV. Les résultats du test permettent par la suite le dimensionnement d’un traitement plus adapté et optimisé offrant un meilleur contrôle sur la prévention des effets rebonds. Aussi, certaines données obtenues par le test (cinétique, vitesse de désorption et nature des composés dominants) permettent une meilleure identification spatiale des zones sources à l’origine de la pollution.

En termes de perspectives, il est possible de substituer la solution injectée dans le TDM© à l’air comprimé afin d’améliorer le principe de la méthode du sparging[3].

Le TDM est toujours en phase expérimentale avec un protocole appelé à changer selon la typologie du site d’intervention.

1 Entreprise ELEMENT TERRE, 17, rue Georges Méliès 95240 Cormeilles en Parisis

contact@element-terre.solutions

[1] Dense Non Aqueous Phase Liquid

[2] Composés Organo-Halogénés Volatils

[3] Technique de depollution in situ des zones saturées